Enero.2012

�sPart 2�t

��������̐��E��Y�}�`���s�`���߂������ɂ��āA�ĂуC���J�鍑�̗��j��w�����N�X�R�s�X�n�ցB ��C�̔����ɂ��啪�Ɗ���Ă��Ă͂������̂́A��͂�p���p���Ȋ����͂Ȃ���Ȃ��B ���ăN�X�R�x�O�ɂ̓C���J�鍑����ɏd�v�Ȗ������ʂ������ł��낤��ՌQ���_�݂���B ���̂����������܂߂ăN�X�R�̎s���ό��ƁA�㔼�̓y���[�̌��݂̎�s�ł��郊�}�ւƗ��͑����B |

�S

��C�̔����Ɋ���Ȃ��Ȃ����Cusco�ŏI���B

����̉J���オ��A���ꂽ��܂�����̂��V�C�����ǁA�Ă��Ƃ����̂ɍ��n�̂������������ď㒅�𒅂Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂ������B

�����ɍs�����A���}�X�L��͖�Ɍ���̂ƁA���Ɍ���̂Ƃł͕��͋C���K�����ƕς��B

�吹���J�e�h�����̎���ɂ́A�s���[�}�̓���͂������̂��������B

�C���J����̓����Ƃ��āA���z�Ƃ��A�s���[�}�Ƃ��A�ւƂ��Ƃ������������̂��A�C���J�̐l�X�͂ƂĂ��厖�ɂ��Ă����̂��������B

�܂��A�J�e�h�����̏��O�ɂ̓`���b�g��������ꂪ���邻���ŁA�Ȃ�ł����̉����ƂĂ��傫�������߂Ɏ���ւ̉e�������[�ł͂Ȃ��A��N�Ɉ�x�����点�Ȃ��̂��Ƃ����B

�L��ɖʂ��āA���̃J�e�h�����̑��Aץ����ư���ޥͽ�����A�y�Y��������A���X�g�����Ȃǂ�����A�����Ɉ͂܂ꂽ���̍L��́A�ό��̋��_�ƂȂ��Ă���悤���B

�A���}�X�L�ꂩ��A�R���]�ނƋu�̏�ɃL���X�g����������������B

�u���W���̃R���R�o�[�h�قǂ܂ł��傫���͂Ȃ����ǁA��ۂƂ��Ă͎����悤�Ȋ����B

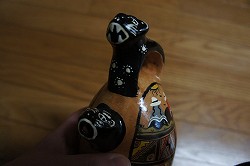

�t�ɃN�X�R�̊X���݂����]�ނƁA�X�̑S�`���s���[�}�̌`�ɂȂ��Ă���B

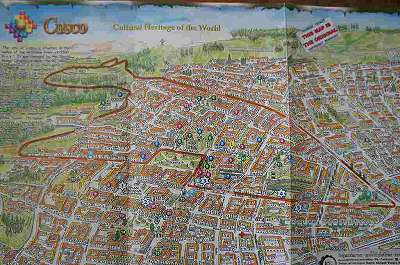

���̌`�̂��傤�ǁA�g�w���h�̈ʒu�ɂ�����Ƃ���ɂ�Puma Kurko�i�w���̈Ӂj�A�g�K���h�̈ʒu�ɂ�����Ƃ���ɂ�Puma Qchupan�i�K���̈Ӂj�Ƃ������O�����Ă���B�����Ă���ɁA�g���h�ɂ����镔���ɂ͌�قǏo�Ă���g�s���[�}�̓��h�Ƃ����Ӗ���Saqsaywaman�Ƃ�����Ղ�����B

* Puma Kurko

* Puma Qchupan

|

|

�A���}�X�L����� ���J�e�h���� Catedral |

| �J�e�h��������L��̒������� ���A���}�X�L��̐��̊p���� |

|

|

|

|

�� ץ����ư���ޥͽ����� Iglesia de la Compania de Jesus |

�s���ό��̂܂��̓C���J�鍑����w���z�̐_�a�x���������ꏊ�Ɍ���Santo Domingo����ցB

���݁A���̌����̊O���́A�y�䕔���������C���J����̂��̂��c�����Ă���Ƃ̂��ƁB

�_�a�͂��Ă͉�����g�ɂ܂Ƃ��Ă����������B

��n�k�ɂ��r�N�Ƃ����Ȃ��������̓y��̓C���J�̐Αg�Z�p�̐�������Ă���B

|

|

|

| Santo Domingo���� �E�̎ʐ^�͈�ԏ����ȐB �p���[���Ă�ƌ���� �݂�Ȃ��G���Ă��� |

|

|

|

|

���̈��ɈӖ��������A ���ꐫ��������B ���̒n���ɑ����n�k�ɋ������邽�� ��`�̌`�������p�����Ă���B ������C���J�̒m�b�ł���B |

|

�������ɂ��̑� �䓁�̐n�ꖇ�ʂ��Ȃ��ƌ����� �C���J�̐Αg�݁� |

|

| �� �ʐ^�̍���O�͌���̐Αg�݂ŁA�Ɛ̊Ԃɂ̓Z�����g�Ȃǂ̌q�����p������B �������������������C���J����̂��̂ŁA�q���ɂ͈�؉����g��ꂸ�A�Αg�����ō���Ă���B |

|

�Ǒ��ʂɂ͌X�����Ă��đ�`�̌`�����Ă��邽�߁A�n�k�ɂ͂ƂĂ��������ɂȂ��Ă���B�� |

|

���@�������ϐF���Ă��镔���̐́A�Ȃ��ڂ̂Ȃ��ꖇ�̐��o���č���Ă���g���Ă�Ƃ̂��ƁB ���������ǂ�����Ă��̂悤�Ƀs�^�b�ƍ��킷���Ƃ��ł���̂��낤���c�B |

|

|

������ |

|

|

���@ �����͂����錚���̃o���R�j�[�����ŁA��������ˋN�ɂ͈Ӗ�������B ���Ƃ��A�g�t���̓��̒����������ɍ������ނƂ��̓ˋN�̉e�����ɂȂ���h�Ȃǂ̂����Ȍ��ۂ��A�C���J�̐l�����ɂ���čl�����Ă����悤���B ���̂��Ƃ̓}�`���s�`����Ղł��A�N�X�R�x�O�ɂ����Ղł������悤�Ȃ��̂�����A�C���J�鍑����A�g�t���h�Ƃ��g�Ď��h�Ƃ��A�g12�����h�Ƃ������L�[���[�h���ƂĂ���Ȃ��̂ł���Ƃ������ƂɋC�Â������B |

|

�N�X�R�s�X�n�ł̓C���J�鍑����̑f���炵���Αg�݂������炱����Ō��邱�Ƃ��ł���B

���̑�\�I�Ƃ���������w�P�Q�p�̐x

�u�J�~�\���̐n�ꖇ�ʂ��Ȃ��v�Ƃ����Αg�݂̋Z�p�ŁA�҂�����ƌ��ԂȂ��ςݏグ���Ă���ǂ��݂�ƁA�܂��܂��Ɩڂ��߂Â��Č��Ă��܂��B

�܂��A�w�P�S�p�̐x�Ȃ錻��̃j�Z���m�H�����邯�ǁA���I�Ȃ�������̐Αg�Z�p�ɂ͖��炩�Ȃ鍷�����Ď���B

�C���J����̐ތ��z�̓��F�Ƃ��ẮA���̒n�ɂ͒n�k������̂ŁA���̍H�v�Ƃ��đg�ݏグ����`�ɂȂ�悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������ƁB�܂��A���ԂɃR���N���[�g�߂Ȃ����ƂŁA�Ɛ����ԂȂ��s�^�b�Ƃ������Ă��Ă��A�ԂɂȂ��ł�����͉̂����Ȃ��Ƃ������Ƃ��������B

�܂��A���̋�����̓W�����̒��ɁA���{�̓`���I�Ȗؑg�ݍH�@�̂悤�ɁA����āi�ǂ�����Đ��Ă�̂��H�j�g�ݍ��܂��ĂȂ��ł�����̂��������B

|

���@���̒ʂ�̍����ʂ͌���̂��́B �E���ʂ̓C���J����̂��̂� ��`�ɂȂ��Ă��� ����đg�ݍ��܂���Z�p���c�B �� |

|

| �w�P�Q�p�̐x�@�� ���@�ォ�������w�P�S�p�̐x �Ɛ̊ԂɌ��Ԃ����� |

|

�ʂ�ɂ͂��̂悤�ȉ��݂������������B���J���������悤�ɔ�̖�ڂ����Ă���悤���B ���������A�E���O�A�C�̺�Ʊ���٥�����Ăł������悤�ȍH�v������Ă����Ƃ��낪�������ȁc�B �� |

|

|

|

| ���܂��H�n������Ă����ƁA���y�Y�������������B �����ł������낢�J�[�h��!!! |

|

|

|

|

���̃A�~�_�͗l�̐Αg�̕ǂɃR���s���[�^�[���g���ăw�r��s���[�}�̊G���o�����ĕ`�����J�[�h�B ���n�̂܂��P�O��̎q�ǂ��̃A�C�f�B�A���������B �킽�����}�l�����Ă���Ă݂��B �������ł����H�H �����ł���͂�A�w�r��s���[�}���o��B ���ɂ��T�����牽���o�Ă������ł��ˁB |

|

|

| �N�X�R��Ղ߂��� | �ȉ���4�������ꖇ�̃`�P�b�g�̒Ԃ�ɂȂ��Ă��Ĕ����Ŏ����c�A�[�ƂȂ��Ă���B SAQSAYWAMAN����r���A�u�̏�̃L���X�g���܂ōs���A�N�X�R�s�X�n�����n�����Ƃ��ł����B���I�̃L���X�g���ɂ͉����y�Ȃ����ǁA������L���X�S�̂������炩�Ɍ�����Ă���B �u�̏�̃L���X�g���̓A���}�X�L�ꂩ��͂Ɓ`���Ă������������nj��邱�Ƃ��ł���B |

| �T�@SAQSAYWAMAN |

| SAQSAYWAMAN�i3500���j�́A15c�`16c�̐_�a�ŁA1��2���l�`3���l��80�N�����č�������łȗv�ǐՁB ���݂͂��Ղ�Ƃ��A�V���Ƃ��̉��ɂȂ��Ă���B�Ƃ��Ă��傫�Ȑ��W�O�U�O�ɕ���ł���B ��̕��̐ɂ͓ˋN�������āA���̓ˋN���g���ď�ɐςݏグ�Ă������������B ��ԑ傫�Ȑ�9���@360�������邻�����B �W�O�U�O�̕ǂ̍L����͂���Ŕ��Α��ɂ́A�����������炵�̂����ꏊ������B �����܂œo���čs�����̂����ǁA������Ƃ̓o���3500m�̍��n�ł͑����オ����J�ł���B |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �U�@TAMBO MACHAY |

| TAMBO MACHAY�i3800���j�͐��̐_�a�ŏh���E�x�e���̈Ӗ������B ��������3800m�A�x�m�R���������Ȃ�Ƒ��ꂵ���������Ă���GiveUp��ԁB �K�C�h�̃t�X���A���n�Ńt���V�L�X�܂̓X�J�����Ă���q�ǂ��̈�l�ɉ����b���������ɍs�����Ă����B���炭����Ɩ߂��Ă��Ď��ɂ��ꂽ���̂̓n�[�u�̃~���g�̗t�̑��������B�u�R�����������炢����v�Ǝ�n���ꂵ�炭����Ƃ��̃~���g�̍��肪���R�a�̊ɘa�Ɍ����Ă����B����������ƃ��s�i�X�i�����j�̉Ԃ��炢�Ă����B��C���������炩�A�t���ς����{�̃��s�i�X�ɔ�ׂăX�[�b�ƍׂ��Ȃ��Ă����B ���܂ōs���ƁA�Αg�݂��I���Ȑ��̗�����Ղ������Ă���B �C���J����̟�����Ƃ������Ă��邱�̏ꏊ�́A�ǂ����炱�̐�������o�Ă��Ă���̂��A�C���J�鍑�̟��ݔ��̑f���炵���̍ł�����̂��낤�Ǝv���B |

|

|

|

|

|

|

|

�{���ɋꂵ���Ȃ��Ă����̂ő��X�Ɉ����g���悤�Ǝv�����Ƃ��A��قǂ̃t���V�L�X�܂ł�����ƋC�ɂȂ�I���V�������Ȃ��̂��������B |

| �n�ʂɃt���V�L���L���Ĕ����Ă������̂͒������������������B �C���J����̉p�m�ɂ��ӂꂽ��i�A���̖����w�T���}���J�̐������x ���Ǝ�����ɂ͂�͂�_���Ȃ�s���[�}���`����Ă����B �K�C�h�̃t�X�����������Ă��ꂽ�B �܂��A�Ђ�����Ԃ��Đ���ꂩ�����܂��B���͍H���{����Ă��āA���𒍂�����A���ɖ߂��ė��ĂĂ����͏o�Ă��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B�����������ڂ��悤�ł������͌��וi�Ƃ������ƁB���̐������ɂ͂��낢��ȍH�v������Ă���悤�ł��B�킽��������y�Y�ɔ����Ă������ǁA�������t�X�������o�Ă��Ȃ����ǂ����m�F���Ă���܂����I�s���[�}�̊炪���Ƃ��Ԕ�����ł��킢��!! |

||

|

|

|

| �V�@PUKA PUKARA |

| ���ɍs�����̂����X�g�����̖��O�ɂ��Ȃ��Ă���PUKA PUKARA�B �u�Ԃ��v�ǁv�Ƃ����Ӗ��Ő̂̊֏����������B ���͂��Ă��āA�����炵�������I �����菊�Ƃ��Ă͂ƂĂ��K���Ă���悤���B �����ł��܂��t���V�L�X�܂������Ė��|�i�����������Ă����B |

|

|

|

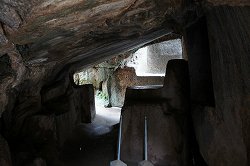

| �W�@QENQO |

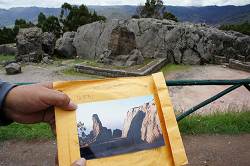

| QENQO�́A�g�W�O�U�O�h�g���H�h�̈Ӗ��B �Ď��̓��A��ɗz�̌���������Ƃ��̉e���s���[�}�̌`������ɂ���Ƃ����B �K�C�h�̃t�X���A���̎��̎ʐ^����Ɍ����Ă��ꂽ�B ����ɉ��ƒʘH�������A�₪�����A�܂��ɓ��A�̖��H�̂悤�ɂȂ��Ă���B ���ɂ͂��̍��ꂽ�┧���s���[�}�̓��̂悤�ɂȂ��Ă��āA�݂�Ȃ��G���Ă����̂Ńs�J�s�J�Ɖ����o�Č����Ă����B�i���i���j�B�܂��A�����ɂ��̑����������Ă���Ƃ���͂��̋̌`���s���[�}�̓������������ɂ���ʂ����悤�ɂȂ��Ă��āi���i�����j�A�����ł������炱����ɃC���J�鍑���厖�ɂ��Ă���s���[�}�̑��݂��傫�Ȉʒu�����߂��Ă����B �����ɂ��̑���͂�����ƕ|�����������Ă������Ƃ����B |

||

|

|

|

|

|

|

�s���ό��ƈ�ՌQ�̌��w���I���A���H���O�x�ڂ̃��X�g����PUKARA�ցB

�Ō�ɐH�ׂ��̂̓����E�T���^�[�h�B�����ڃ`���W���I���[�X�݂����Ȋ����������B

�����Ńt�X�ɏ��߂āu�t�^�����āA���炵�āA�`���b�g�����āv�ƁA�R�J���̈��ݕ�����������B�i�j

���͂����Ƒ���17�A8�l�̂��q���������A���̂�����95���͓��{�l�������B

�}�`���s�`���̒���ł��A�����ł��A�킽�����܂߂ē��{�l�������ς��ŁA�܂�œ��{�ɂ���悤�ȍ��o���������B

�N�X�R�͂�����Ƒ��ꂵ�������������ǁA���j����f�G�ȊX�������I

|

|

![]()

�T

Cusco��`16:15��2072��Lima�s���ɏ��A18:00Lima�ɓ�����A45���ԎԂɗh���Barrio Miraflores�ɂ���z�e���ցB

�z�e���ɒ������炳�������s���J�n�B

���s�ɍs���ƕK������̂��A���̊X�̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�֗�����邱�ƁB

�����ł����Ȃ����̂�������A�����̈ꕔ�����_�Ԍ���悤�Ȋ����Ŋy�����B

��ɂ͂����n�O�����̃Z�r�`�F�E�v���x���T�����~�����ĒT���ɍs�����Ƃ������Ƃ�����B

�z�e�����瓹�Ȃ�ɕ����Ă����Ƃ����C�t���̂��^�N�V�[����̃N���N�V�����̗��B

�u���Ȃ����`�I�v�u���������`�I�v�̃A�s�[�������ǁA����قǂ��I�Ƃ����قǂ̑䐔�������Ă���B

�䐔�������̂ŏ���s��ł���A���O�ɒl�i�������ď��B���̌�����ł͂��Ȃ肨���B

�����ċ��낵���I���{���ȎԂ�����̂������ł���B

�o�X��p���[���𑖂郁�g����ATren�͋ߔN�ł������́B�x�O�ɏZ��ł���l�����̑��ƂȂ��Ă���B

Lima�s���̘H���o�X�͒◯���ȂǂȂ��Ăǂ��ł����āA�ǂ��ł��~�����B

���ꂪ�a�̌��ƂȂ�A��ɍ��G���Ă��銴������B

Lima�ł̑؍݂̓~���t���[���X�n��ɂ���Hotel ESTELAR�B

�C�ݐ��ւ������čs����֗��ȂƂ���ɂ���B

Hotel�̒��ł͓��{�̏��Ѓ}���炵���l�������݂��A�A���[���`���Ɣ�ׂăy���[�͂ǂ��֍s���Ă����{�l����������قǑ����Ɗ������BHotel���ӂ��Ԃ�Ԃ�ƎU�Ă���Ɓgmaido�h�ƃ��[�}���ŏ����ꂽ���X�g�������������̂ŗ[�H�͂����łƂ邱�Ƃɂ����B

�ɂ���A�Z�r�b�`�F�A�h�g���荇�킹�𒍕������B�����������������ǁA�y���[�̊C�N�����͂ǂ�����������ˁI

�J�E���^�[�ɂ͓��{�̂����i������݂����ȃK���X�P�[�X���������̂ŁA�������Ƃ��Ȃ������w�����A�u����͉��H�v�ƕ������A�V�Ă̔O����Ȃ̂�����������Ă����̂͂������������B

| �o�X��p���[�� | �z�e�����猩����C�ݐ���i | |

|

|

|

| maido | ||

|

|

|

������22���͂��悢�惊�}�s���ό��B

�ߑO���͎Ԃ�k���ł����炱����߂���A�ԑ�����̌i�F��U����y���肵���B

�C�ݐ��ɂ́wParque del Amor�i���l�̌����j�x�Ƃ��Ƃ��낪����A�ƂĂ���M�I�ȃ��j�������g������B

���͂ɂ́A�ԁX����������g���ăn�[�g�`��`�ɂȂ�悤�Ƀf�U�C�����ꂽ�A���݂�����A�܂��ɗ��l�����̉��Ƃ����������B

�Ԃł���Ɉړ�����ƁA���x�͋����{��g���@�O��ʉ߁B1996�N�ɁA���̃��}�ɂ����ċN�������y���[���{��g���@�̏P���y�ѐ苒�����̐��X�����e�e�̍��Ղ��A���̖��ǂɍ����c���Ă����B

���̌�A�Ԃ͂ǂ�ǂ�s�X�n�ւƐi��Palacio de Jysticia�A Basilica de la Vera Cruz�A�T���E�}���e�B���L��

�Ȃǂ�ʂ�߂��Ă����B

�哝�̕{��J�e�h�����Ɉ͂܂ꂽ�A���}�X�L��ł͂��傤�ǃC���J�̃p���[�h���s���Ă����B

�F�Ƃ�ǂ�̃C���J�J���[�ɍʂ�ꂽ�ߑ���A����т₩�ȑ����i��g�ɂ܂Ƃ��A�˂肠�邢����A�x�����肵�Ă���l�́A�܂��Ƀy���[�炵���������o���Ă����B

�A���}�X�L����� 117�u���b�N�n�悪���E��Y�ɓo�^����Ă���B

���F���ǂ̌����������̂͑��z�M�iEl Dorado)���炭����̂������B

���̐��E��Y�n��ɁA�P���^�b�L�[�E�t���C�h�`�L���̂��X�����������]���̐^���ԂȌ����ł͂Ȃ��A�i�ςȂ�Ȃ��悤�ɂƂ̔z������A�S�̂̊O�ς��D�F�œ��ꂳ��Ă����B

���������A���s�̔���_�БO�ɂ��������[�\���͐F�̊Ŕł͂Ȃ��S�̂ɒ��n�̒n���ȑ��������Ă����悤�ȋC������B

���̌�́A�T���t�����V�X�R������߂���A�x�z�҃s�T���̓��������w�����B

���H�́A�~���E�t���[���X�n��̊C�ݐ��ɓ˂��o���悤�Ɍ����Ă���wLa Rosa Nautica�x�ցB

�C���[�W�Ƃ��ẮA�A�j���́g�����s�[�X�h�ɏo�Ă���T���W�̖��߂Ă����C�ヌ�X�g�����u�o���e�B�G�v�Ɏ��Ă��銴���B

�C��̌i�F�߂Ȃ���A�D��ȋC���ŃZ�r�b�`�F�A�p�G���A�A�����C���A�s�X�R�T���[�������������B

| �z�e������̒��] | Parque del Amor | �����n�M�� |

|

|

|

| ���{��g���@�̖��ǂɂ͏e�e�̂��Ƃ� | Palacio de Jysticia | |

|

|

|

| Basilica de la Vera Cruz | �T���E�}���e�B���L�� | �P���^�b�L�[�E�t���C�h�`�L�� |

|

|

|

| �T���g�E�h�~���S���� | ||

|

|

|

| �T���g�E�h�~���S���� | ���_�[���Ȍ����� | ���}�s���� |

|

|

|

| �哝�̕{ | �J�e�h���� | �J�e�h�����̒� |

|

|

|

| �t�����V�X�R�E�s�T���̞l������ | �J�e�h�����̒� | |

|

|

|

| �p���[�h | ||

|

|

|

| �s�X�n | ||

|

|

|

| �t�����V�X�R�E�s�T�� | �T���E�N���X�g�o���̋u | �T���E�t�����V�X�R���� |

|

|

|

| �l���̂���J�^�R���x(�n����n�j | ������͂މ�L | |

|

|

|

| La Rosa Nautica | La Rosa Nautica | �O�� |

|

|

|

| �Z�r�b�`�F | �p�G���A | �f�U�[�g |

|

|

|

�ߌォ��́w���������فx�ցB�i[Fundacion Miguel Mujica Gallo�@�@�@Museos�gOro del Peru�h�gArmas

del Mundo�h]�j

�ՐÂȏZ��X�̈�p�ɂ��邱��������������Miguel Mujica Gallo�������E������W�߂��W���i�����J���Ă���B

�y���[�̕����E�����̗��j�A��Ƀv���E�C���J�ɂ�����f���炵���E�l�̋Z�����邱�Ƃ��ł���B

�V�J�������A�`���[�����A�`�����J�C�����A�i�X�J�����A�C���J�����ȂǁA�y���[���\������̂�����������A�v���E�C���J����ƃC���J����̗l�X�ȕ����̋��A��A���A��Γ���̑����i�A�H��A�V���p�i�Ȃǂ̓W���i�̐��X������B

���ꂼ�ꕶ���ɂ���ĕ`����Ă�����̂�A�����̍H�E�{�����A�F�ʂ�\���̎d���ɓ���������B

���ɂ͓��v���ĂďW�߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ�������ɏW�߂�ꂽ���̂�����A�l�����̌���s�����ďW�߂��ł��낤��������B

�܂��Ɂg�W�߂ɏW�߂܂���������Ƃ�����������ƕ���̐��X�h�Ƃ��������ŎG���Ȋ���������ǁA���̗ʂ���┼�[�ł͂Ȃ��I

���ł��V�J�������̂��̂ŁA���ƃ^�[�R�C�Y�łł��Ă���Tumi�i�g�D�~�B�i�C�t�j�́A�u��������邾���ł������ɗ������l������܂���v�ƃK�C�h�������قǂ̑㕨�B

�Q�̐_��I�ȃf�B�X�N�������A������L������������ԂŁA�[�l�����ꂽ�_��\���Ă���i�����炭Naymlap�i���l�ԁj�j�B

�^�[�R�C�Y�������ۛƍH�ō��ꂽ���~�`�̉��������Ԃ�A���ځA�l�b�N���X�A�C���[�t���b�v�ƈߕ��������悤�ɍH���{����Đg�ɒ����Ă���B�����̋V���Ŏg�p����邻�����B

�܂��A�P�K�͕��픎���قɂȂ��Ă��āA���{�̊Z���A���A��C�Ȃǂ�����A�{���ɂ���Ƃ�����Ƃ��납��W�߂Ă����Ȃ��`�Ɗ��S�������B�ٓ��͎B�e�֎~�B

�A�肪���A�����ق̂��X�Ő�قǂ�Tumi�̃s�A�X��15�h���ł������̂ŋL�O�ɂƍw�����Ă����B

�͂��߂Đg�ɒ������Ƃ��A���ɂ����ċC���������Ȃ�AUnlucky���������̂ŋC���������Ȃ��Ă��ꂩ��͎g��Ȃ��ł����Ă������Ƃɂ����Ƃ����G�s�\�[�h�t���B

���Ă��āA�K�C�h����Ƃ̊ό��߂���������ŏI���B

�z�e������ĂуZ���^�[�X�֍s���A���y�Y�������̂������ƁA�C�ݐ��ɂ����^�V���b�s���O���[���w�����R�E�}���x�֍s�����B

���}�ł̍Ō�̖�A�C�ݐ��ɓ_�ł�����ɁA�P����i���ƂĂ��Y�킾�����B

�[�H�ɂ́A�����R�E�}�����ɂ�����{�H���X�g�����u���v�ł����i�𒍕��B�`���b�g��������Ȑڋq�Ɩ��͂��̑f���炵����i�Œ������ɂ��Ă��������ȁ`�B

| ���������� | Miguel Mujica Gallo | ������u������� |

|

|

|

|

Tumi�iweb��蔲��)�� Tumi�̃s�A�X |

|

|

|

�����R�E�}������̖�i(��) �u���v(�E) |

���}�ł́A�u�Z�r�b�`�F�̑f�v���Ă݂��B

�����̃Z�r�b�`�F�ɂ͓��h�q�ƃV�A���g��(�A���[���`���ł�culantro �N�����g���A�^�C��ł̓p�N�`�[�A���{�ł̓R���A���_�[�j�������Ă邻�����B�C�N���̂Ɩ�ŁA�ȒP�ɂ����ł����ꂻ���B

�܂��A�L�O��T�V���c���w���B�y���[�̊ό������ό��ɗ͂����č�����Ƃ����A�i�X�J�̒n��G�����`�[�t�ɂ������S�����������̂ŁA���ɂ����̃��S�����������̂����_���B�����ȂƂ���ł��̃��S��ڂɂ��邪�A�Ƃ��Ă����炵���Ă��C�ɓ���B

���A23�������̃z�e�����ӂ͐[�����ɕ�܂�Ă����B

1/18�`1/23�A5��6���̃y���[�ւ̗��͂���ł����܂��B

�����͍s���Ă݂����Ɗ�������E��Y�}�`���s�`���ɐS�k���A���C�i�s�`������J���Đ��e���A�C���J�̑��Â̑����Ŋ����A�x�m�R��荂�����n�ŋ�C�̔����ɑ��ꂵ�����o���A�C�N�����ɐ�ۂ�ł��A�ٕ����ɐG�ꍇ���ȂǗl�X�Ȋ����𖡂킦���B

�f�G�Ȏv���o�̍��Y���܂��ЂƂc�����Ƃ��ł����B